工程建設安全風險是用事故的概率與事故所造成的經濟損失的數量之間的關系來定義的,程建設安全風險評價經常和現場評價及事故危險性評價結合在一起的。降低施工事故率,提高施工安全是目前面臨的問題。下面這篇文章便從如何控制曹妃甸建筑施工安全進行的研究。本文由本站代理發表,如您需發表論文,快聯系我們吧。

摘要:隨著我國國民經濟的快速發展,為了保障施工作業人員的人身安全和健康,創造安全、衛生、舒適的工作環境,提高建筑施工安全生產水平。本文對國外建設工程安全管理思路和理念進行了分析總結,希望對我國施工安全有借鑒意義。

關鍵詞:企業內部; 建筑; 施工安全;控制系統;

1.1國內外研究現狀分析

1.1.1建筑施工安全風險研究

工風險評價的方法主要有安全檢查表分析法、概率危險評價法、可靠性分析法、事故引發和發展分析、事故順序評價程序、模糊矩陣法、直接數值估算法、人的認知可靠性模型、維修人員行為模擬模型、作業網絡系統分析法、人為失誤率預測技術、成功可能性指數法等。借助故障樹、事件樹等方法建立風險樹也可實現風險的度量[3]。建筑工程項目是最為常見也是最為典型的項目類型,是項目管理的重點。建筑工程項目管理就是有步驟地對建設工程項目進行高效率的計劃、組織、指導、控制,達到節約投資、縮短工期、保證質量的目的。建筑工程項目具有特定的對象、時間的限制、資金的限制和經濟性要求、一次性、特殊的組織和法律條件、復雜性和系統性等特點。

建筑工程項目的立項、分析和實施的全過程都存在不能預先確定的內部和外部的干擾因素,這種干擾因素稱為工程風險。風險是隨機的,比如:建筑工程項目風險產生的隨機性;風險活動開展和持續時間的隨機性;在風險活動持續時間內風險損失的隨機性,若不加以控制,風險的影響將會擴大,甚至引起整個工程的中斷或報廢。例如:沈陽某公司承建的太陽廣場,由于對項目的融資風險估計安全風險和事故損失成正比關系,與安全投入成反比。這種關系體現了安全風險的經濟價值,是施工企業安全決策的基礎。

1.1.2建筑施工安全生產行為構建與改進研究綜述

安全生產行為既可以是針對具體的安全事故而建立的工作步驟和程序,也可以是針對某一類安全事故或全部可能發生的安全事故而建立的全部活動序列。為了降低嚴重傷害事故的發生,一些研究部門設計了針對機械嚴重傷害、導致死亡墜落事件等事故的預防工作程序。

對安全生產行為改進的研究,針對具體的安全事故而采取的“部分行為”改進較多,Hinze通過對新工人和工人流動率對安全的影響、增加工作中的監控(如公司領導視察現場)與改善安全狀況的關系、安全監理的作用、安全計劃的作用、分包方控制等方面作了大量的實際調查和比較研究,得到的結論是:承包商雇傭一個工人的時間超過一年,工人的安全表現會大大提高,時間越長越安全;施工現場距離總部近的工程安全狀況較好;現場安全監理的情緒和權限對事故的發生有正比關系;安全計劃會導致事故率降低等。

1.2系統辨識的方法

從實用的角度來看,系統辨識就是從一組模型中選擇一個模型,按照某種準則,使之能最好地擬合由系統的輸人輸出觀測數據體現出的實際系統的動態或靜態特性[7]。

1.2.1基于遺傳算法的系統辨識

遺傳算法是一種新興的優化算法,是建立在自然選擇和自然遺傳學機理基礎上的迭代自適應概率性算法,由于具有不受函數性質制約、全方位搜索及全局收斂等諸多優點,得到了日益廣泛的應用。將遺傳算法用于線性離散系統的在線辨識。

1.2.2基于模糊邏輯的系統辨識方法

模糊邏輯建模方法的主要容可分為兩個層次,一是模型結構的辨識,另一個是模型參數的估計。模糊樹模型(FT模型)是利用二叉樹結構描述輸入空間模糊劃分的模糊建模方法,它既克服了模糊建模中輸入空間劃分的復雜性,又使得分段函數在相交處平滑過渡,因而能更好地逼近復雜系統其主要特點是建模精度高、計算量小。把遺傳算法應用于模糊樹的建立就是以模糊樹模型作為個體,采用矩陣編碼方式,利用遺傳算法在整個模型空間搜索最優模糊樹。

1.2.3 基于神經網絡的系統辨識方法

神經網絡技術是2O世紀末迅速發展起來的一門高技術由于神經網絡具有良好的非線性映射能力、自學習適應能力和并行信息處理能力,為解決未知不確定非線性系統的辨識問題提供了一條新的思路。在辨識非線性系統時,我們可以根據非線性靜態系統或動態系統的神經網絡辨識結構,利用神經網絡所具有的對任意非線性映射的任意逼近能力,來模擬實際系統的輸入輸出關系,而利用神經網絡的自學習,自適應能力,可以方便地給出工程上易于實現的學習算法,經過訓練得到系統的正向或逆向模型。

2 研究方案

2.1 研究目的

(1)提出了基于安全事故機理分析的安全生產行為分析理論,為安全生產行為的系統構建提供了直接基礎。(2)系統地構建了工程建設安全生產行為體系,改變了離散的安全管理活動,使安全生產行為系統化,對全面系統地控制安全風險、提高安全管理效果提供了思路。(3)結合施工工效學原理對安全生產行為的控制進行了研究,為解施工企業進行安全生產工作提供依據。

2.2 研究內容

1)施工項目危險源的辨識和檢測研究

從施工項目危險源的特點出發,整理出一套基于初始辨識、自辨識和動態辨識方法的危險源辨識方法提出對不同層次的危險源,不同類型的危險源,需要采用不同的檢測方法作為辨識的輔助手段。

2)施工項目危險源的萌生機理應用研究

通過對施工項目危險源的萌生機理研究,闡述施工項目危險源控制的本質安全化技術,達到從源頭杜絕或者減少危險源數量的目的同時,對工程緊急事態下的危險源或易于導致事故對誘因的脆弱性的危險源控制做了應急管理研究。

3)危險源動態診斷研究

在施工階段的日常危險源管理階段,構建了基于安全網絡計劃技術的危險源實時診斷模型。它以空間范圍和時間階段劃分為依據,對特定系統內的施工項目危險源的危險性進行分析評價和控制。

4)施工項目危險源應急管理研究

研究分析了施工項目緊急和突發性危險源的類型、事故特征,分析了應急評價和應急計劃制定,應急組織和應急資源的確定、實施和運作模式。

5)危險源管理信息支持系統

提出了基于計算機信息技術和互聯網絡技術的國家級和企業級危險源管理信息支持系統平臺框架提出危險源管理信息支持系統平臺的核心危險源動態辨識系

2.3 研究方案

2.3.1技術路線

1)探索能夠被普遍接受的適合于施工項目的危險源管理的方法和模式;

2)探索施工項目各個階段的危險源初始辨識、自辨識和動態辨識方法,給出施工項目危險源的定性分析;

3)探索施工項目危險源的本質化安全技術、動態控制技術和應急管理技術,將危險源納入事前預控、過程監控和緊急狀況下的預警和應急處置等全方位預防控制中,盡量降低事故發生可能、避免事故擴大化和產生二次事故;

4)探索施工項目危險源中的應急管理特征,構思施工項目危險源應急管理框架,倡導施工項目應急能力建設,銜接國家最新的緊急事態應急管理體系建設規劃要求;

5)提出國家級危險源管理信息系統框架和企業級危險源管理信息支持系統框架危險源管理信息系統的專家支持系統,研究通過信息化的支持來增強施工項目危險源管理的全面性、準確性和實時性。

2.3.2實驗方案

1)危險源的辨識,對施工過程中的危險源動態辨識,即是以安全網絡計劃模型為框架,通過對模型的分析演算,確定工作單元空間內活動開始、活動結束和浮動時間等時間參數同時,對工作單元內的危險源進行辨識,獲得辨識時間段類的所有危險源。

2)危險源的控制。通過模糊數學的方法對系統進行建模并采用技術方法、管理方法和人的行為控制方法相結合對危險源進行控制。

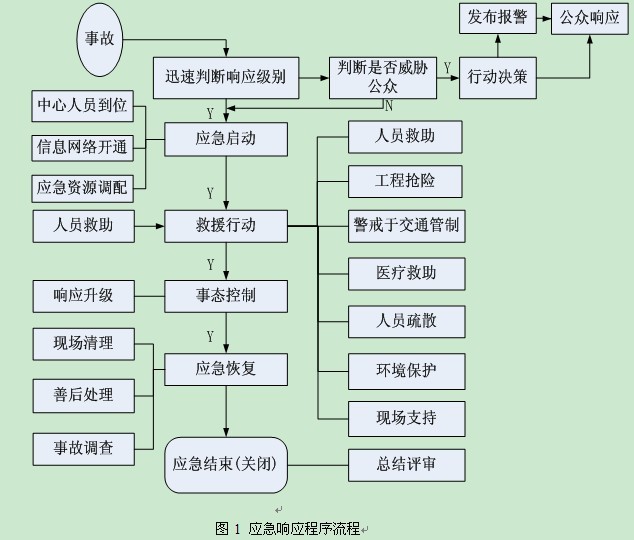

3)急響應程序的設計,應急響應全過程應當包括應急響應通訊、應急響應級別確定、事態檢測與發展預測、避難方式選擇和人員疏散等五大環節。急響應程序如圖1所示。

3 課題存在的問題及解決辦法

危險源辨識的結果直接影響著危險源的有效控制,因此,危險源的辨識事關重要,一般的對危險源辨識的結果不清晰,危險源評價結論模糊,危險源動態特性難以準確把握等問題。本文采用自適應神經模糊推理的方法對辨識的結果進行處理,大大地提高了清晰度,并采用計算機技術和網絡信息技術,建立起完善的危險源管理信息系統平臺,在信息平臺的基礎上,整合各種資源、各類應用技術和管理方法,達到清晰辨識危險源,正確評價危險性和有效控制事故發生的目的。

參考文獻

[1] 肖愛民.安全系統工程.北京:勞動人事出版社,1992,15-16

[2] 王亞軍,黃平.2001年-2002年國內安全事故數據.安全與環境學報,2002,23(6):54-64

[3] 徐華安,張新年,伍先禮.論施工項目安全管理.安全技術與管理,2002,2(4):23~24.

[4] 朱雄輝.淺談重大重點建設工程的施工安全監督與管理.建筑安全,2004,3:42~43.

[5] 鐘群鵬.我國安全生產工作的體制、機制和自主創新的若干思考及建議.中國安全生產科學技術,2006,3:7~10.

[6] 羅云.安全文化百問百答—理論、方法、應用.北京北京理工大學出版社.

[7] 袁旭,曹琦.安全文化管理模式研究.西南交通大學學報,2000,35(3):323~326.

[8] 陳寶智,王金波.安全管理.天津大學出版社.

[9] 建設部質量安全司.建筑工程施工安全專業標準體系(征求意見稿)2005.

論文指導 >

SCI期刊推薦 >

論文常見問題 >

SCI常見問題 >